Architektur unserer Kirche

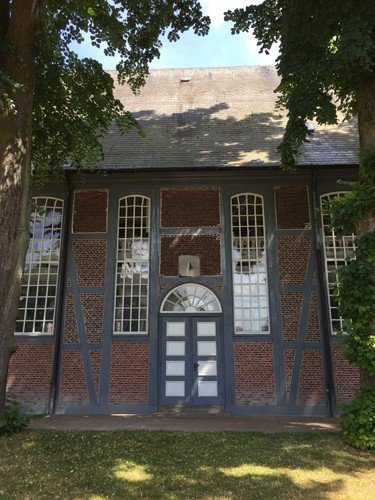

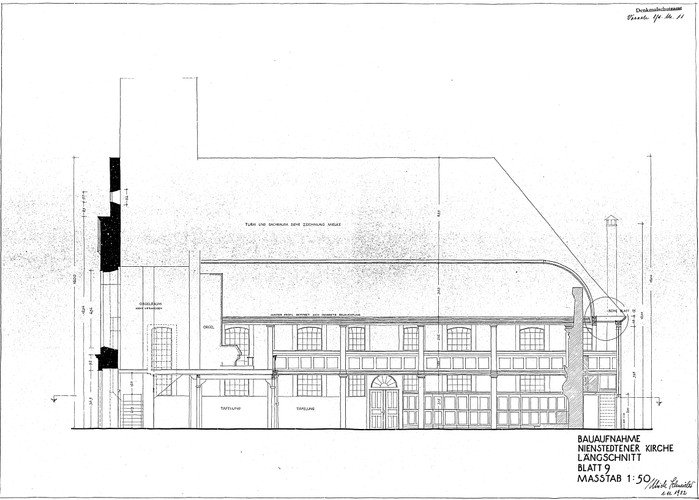

Die Kirche zu Nienstedten wurde in ihrer heutigen Erscheinung 1750/51 als Fachwerk-Kirche mit massiv gemauertem Turmkörper und hölzernem Dachstuhl bzw. Turmkonstruktion errichtet. Die Baugenehmigung wurde 1748 durch den dänischen König Frederik V. erteilt.

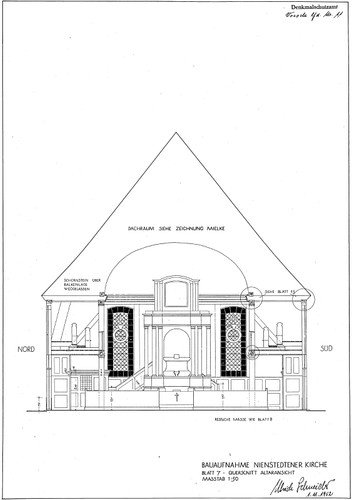

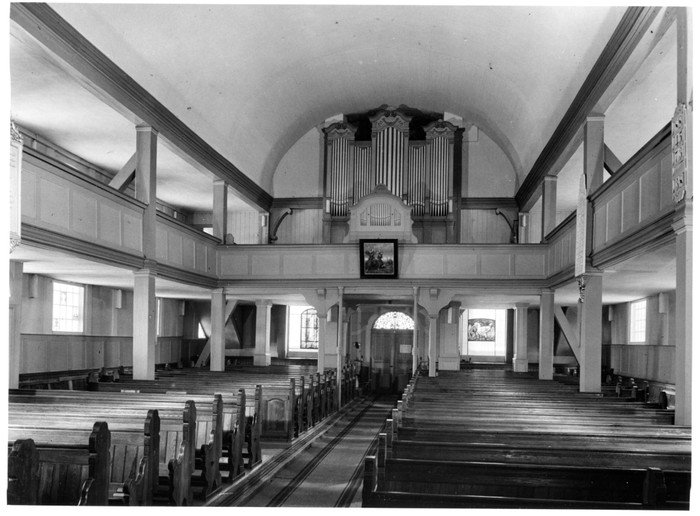

Der Innenraum der Kirche kann als Saalbau beschrieben werden, denn als ein einheitlicher Raum ist er charakteristisch für diesen Typus. Allerdings gleicht er durch die an drei Seiten umlaufenden Emporen, deren Stützen bis unter das Deckengesims durchlaufen, eher dem Schema einer Hallenkirche. Dieser Eindruck wird verstärkt durch die Betrachtung der Raumteile unter den Emporen als schmale Seitenschiffe.

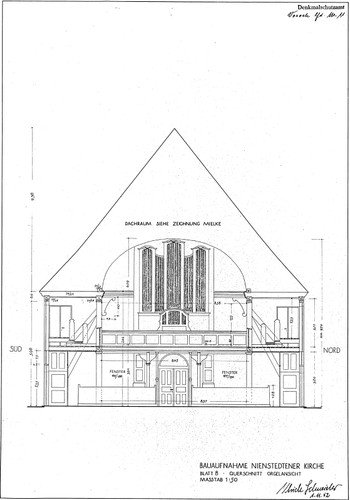

Der Raum ist durch zwei Reihen von Holzstützen dreigeteilt. Diese Stützen (mit stark reduzierten Kapitellen) tragen über einem profilierten Gesims das hölzerne Korbbogengewölbe des Mittelraumes und gleichzeitig an der Süd- und Nordseite die durchlaufenden Emporen. Die Empore im Westen war ursprünglich zweigeschossig. Die untere, jetzige Orgelempore, wurde zwecks Vergrößerung vorgezogen und abgestützt. Die obere trug die Orgel und hatte ursprünglich (vermutlich) das gleiche Gewölbe wie im Schiff. Das Korbbogengewölbe wurde 1905 wieder bis zum Turm durchgeführt und die obere Empore abgerissen. Die neue Orgel wurde auf der unteren Empore aufgestellt. Unter der Empore befanden sich ursprünglich vier freistehende Holzstützen (zwei davon durch Mauerpfeiler ersetzt) für den Turm. Auf die Orgelempore führt eine Treppe mit Geländer in Balusterform, in gleicher Form, nur niedriger befinden sich Geländer vor den Fenstern der Nord- und Südempore.

Die heutige Ausstattung stammt im Wesentlichen aus der Erbauungszeit der Kirche. Von der früheren Ausstattung erhalten blieben Glocken und Abendmahlsgeräte. Ein mittelalterlicher bronzener Taufkessel wurde 1896 an die neu erbaute Kirche in Blankenese abgegeben. Ein geschnitztes Altarrelief befindet sich im Schleswig-Holsteinischen Landesmuseum Schloß Gottorf. Zum bauzeitlichen Bestand gehören: der Kanzelaltar sowie das Gestühl auf den Emporen (mit eingeschnittenen Familiennamen des 18. und 19. Jahrhunderts), ebenso an der Nordseite neben dem Altar die große, als Sakristei dienende Laube in schlichten Formen mit holzvergitterten Fensteröffnungen und profiliertem Gesims, wie auch die drei weniger tiefen, fünfachsigen Lauben. Ebenfalls bauzeitlich die vier fünfachsigen (auch ,,Betstühle“ genannten) Lauben an der Südseite. Die Geschichte der Orgel wird extra beschrieben.

Architektur unserer Kirche

Restaurierung des Kirchengebäudes

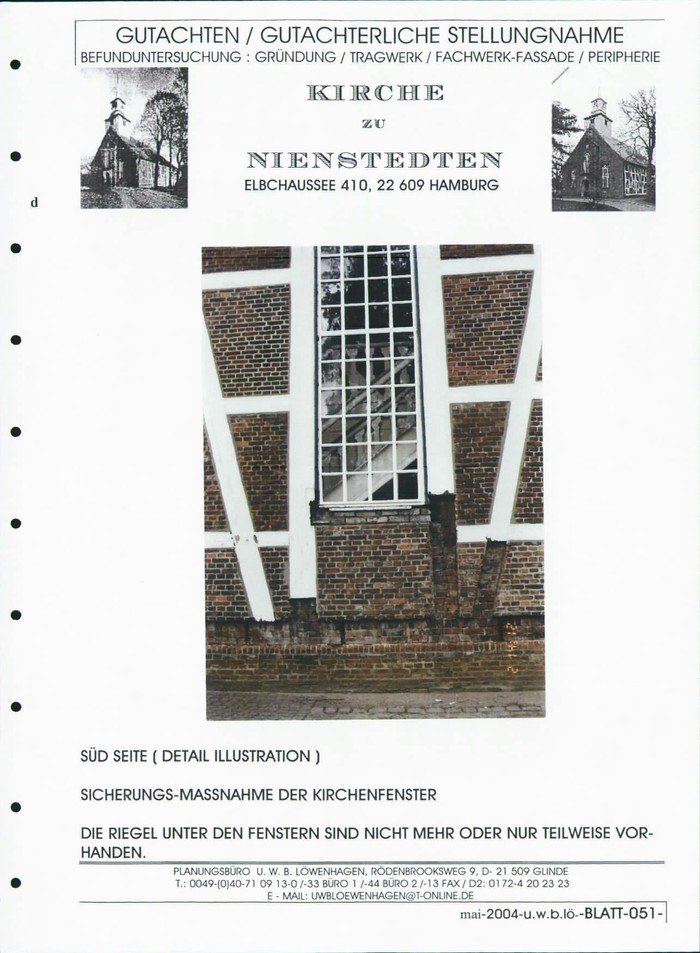

Bei Verstärkungsarbeiten für den Einbau einer neuen Orgel waren im Jahr 1998 deutliche statische Mängel und eine Verformung der Fachwerkswände aufgefallen. Vor diesem Hintergrund war im Auftrag des Hamburger Denkmalamtes im April/ Mai 2004 eine umfangreiche Schadenserfassung vom Architekten U. Löwenhagen aus Glinde aufgestellt worden. Teil dieser Untersuchung waren auch die Sondierung des aktuellen Holzzustandes in Fachwerk und Dachstuhl durch den Holzgutachter M. Eichhorn aus Hamburg und die Untersuchung der gesamten Stabilität des Bauwerks durch Prof. P. Bartram aus Ottersberg.

Bei dieser Untersuchung wurden die Schäden erstmals in ihrem ungefähren Ausmaß erkennbar. Vor allem rächten sich dabei als spätes Erbe Versäumnisse der letzten großen Sanierung, die Ende der 1950er Jahre durchgeführt worden war. Die schon damals umfangreichen Schäden waren nur kosmetisch behandelt worden: Vermorschte Holzteile hatte man ausgebaut, aber die entstandenen Fehlstellen und Unterbrechungen im Fachwerk lediglich mit Ziegel- oder Kalksandsteinen ausgemauert und zur Wiederherstellung einer "Holzoptik" die Oberfläche außen wieder mit Brettern geschlossen. Die Zersetzungsprozesse in den angrenzenden tragenden Holzteilen waren nicht behandelt worden und setzten sich natürlich fort.

Darüber hinaus stellte Prof. Bartram bei der Untersuchung der Wandverformungen fest, dass das Bauwerk gegen angreifende Windkräfte gefährlich instabil war. Diese Untersuchungsergebnisse und die in der Folge gewonnenen Erkenntnisse über weitere Schäden führten dazu, dass die Bauaufsichtsbehörde im Dezember 2004 eine Nutzungseinschränkung wegen akuter statischer Mängel verfügte.

Im Verlaufe des folgenden Jahres bemühte sich die Kirchengemeinde Nienstedten erfolgreich, u.a. mit Spendenaktionen, die erste veranschlagte Bausumme aufzubringen. In der damaligen Kostenschätzung konnten jedoch große Kostenbereiche gar nicht erfasst werden: So war zum Beispiel für die anstehenden statischen Probleme noch keine angemessene und denkmalgerechte Lösung gefunden worden.

Außerdem mussten für eine abschließende Beurteilung des Schadensumfanges noch die Ergebnisse weitergehender Untersuchungen abgewartet werden, die erst im Rahmen von Freilegungen während der Bauarbeiten stattfinden konnten.

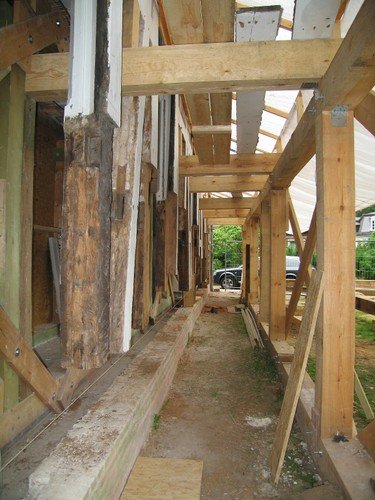

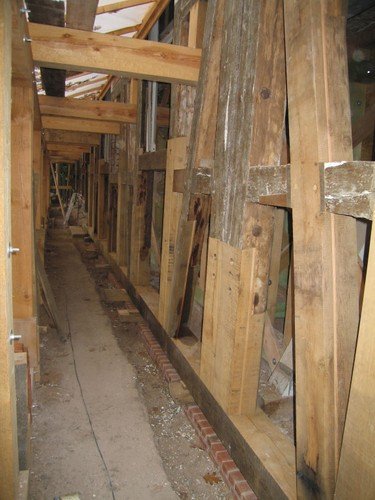

Im Frühjahr 2005 wurde das Architekturbüro Alk Friedrichsen mit den Architektenleistungen beauftragt. Nachdem die Leistungen auf der Basis der Untersuchungen des Vorjahres ausgeschrieben worden waren, wurden die Firmen beauftragt. Die Ausschreibungsergebnisse waren im Rahmen der bereits geschätzten Kosten geblieben. Mit der Ausführung der Arbeiten wurde im Mai des Jahres 2005 begonnen. Als erste Maßnahme wurden vor und hinter der Nordfassade massive Bockgerüste errichtet, die während der Instandsetzungsarbeiten am Fachwerk das gesamte Gewicht der Nordwand und des Daches übernehmen mussten. Erst dann wurde vorsichtig mit dem Ausbau der Ziegel-Ausmauerung begonnen, um alle geschädigten Bereiche des hölzernen Fachwerkskelettes für die Bearbeitung freizulegen. Alle stark geschwächten Fachwerkteile mussten bis zur gesunden Substanz zurückgeschnitten werden, um daran wieder neues Eichenholz kraftschlüssig anschließen zu können. Nachdem endlich die Hölzer freilagen, stellte sich allerdings heraus, dass deren Schädigungsgrad noch deutlich höher war, als die Gutachter vorher erkennen konnten.

Allen Beteiligten war klar, dass dies für die Kirche eine "Operation am offenen Herzen" darstellte, denn die ohnehin geschwächte Statik wurde für die Dauer solcher Baumaßnahmen noch weiter reduziert. Diese Arbeiten konnten nur von erfahrenen und spezialisierten Handwerkern ausgeführt werden, denn auftretende Spannungen in der Konstruktion hätten unweigerlich Risse und Abplatzungen im Inneren zur Folge gehabt. Die Firma Bodo Vogel Restaurator für historische Bausubstanz hat diese Aufgabe übernommen. Kurze Zeit später trat ein weiterer, gravierender Schaden zu Tage, denn das Mauerwerk des Fundamentsockels unter der Fachwerkwand war völlig desolat. Frosteinwirkung hatte die Mörtelfugen zersetzt, und Wurzeln und Schwamm waren anschließend bis in die Ziegel eingedrungen. Da man aber die äußeren Fugenränder kontinuierlich im Laufe der Zeit immer wieder ausgebessert hatte, hatte sich der katastrophale Zustand des Wandinneren nur im bis dahin unbeachteten Ausbeulen des Sockels gezeigt. Die Lösung, die schließlich zusammen mit dem Denkmalamt entwickelt wurde, sah so aus, dass man den ursprünglichen Tragwerks-Zustand der Kirche, soweit möglich, wieder dem Ursprungszustand annäherte:

- das zersetzte Fundament- und Sockelmauerwerk sollte abgetragen und mit neuen Ziegelsteinen wieder aufgemauert werden; davor sollte eine Rinne ausgebildet werden, die das Wasser zuverlässig abführt,

- neue Schwellbalken sollten auf dem originalen, also niedrigen Niveau eingebaut und die Ständer darauf kraftschlüssig verlängert werden, so dass sie den Windkräften ausreichend Widerstand entgegensetzen konnten,

- neue Diagonalstreben sollten an den originalen Stellen wieder eingebaut werden und die Wände zusätzlich stabilisieren,

- eine Wanderwärmung sollte den unteren Wandbereich dauerhaft trocken und gesund erhalten, und

- über der Emporendecke sollten die Holzverbindungen vom Dachstuhl nachgearbeitet werden und eine begehbare Fläche aus Dielen eingebaut werden, als eine zusätzliche Stabilitätsreserve.

Als ergänzende Maßnahme wurde gegen aufsteigende Feuchtigkeit durch eine neue Horizontalsperre (Bleiband) abgedichtet, und sowohl der Sockel wie auch das Fachwerk sollen zukünftig mittels einer Wanderwärmung dauerhaft trocken gehalten werden. Änderungen, die lediglich eine Verschönerung bedeuteten, waren bei diesen Maßnahmen nur die Ausnahme. Als "Verschönerungsmaßnahme" ist der Anstrich aller Fachwerkteile und des Traufprofiles zu nennen, der gemäß den restauratorischen Befunden wie der Erstanstrich als Standölanstrich in einem warmen Blau-Grau erfolgte.

Die Turmsanierung: Dem Einsatz von Landeskirchenamt und der Bruns-Stiftung ist es zu verdanken, dass im Anschluss an die erfolgreiche Sanierung der Konstruktion des Kirchenschiffes auch die Konstruktion des Turmes untersucht und anschließend instand gesetzt wurde. Schon beim Einbau der größeren Orgel in den 1990er Jahren war aufgefallen, dass das Traggerüst des Turmes geschwächt war. Beim Austausch einer Glocke (vermutlich 1907) wurden störende Balken aus der Turmkonstruktion herausgetrennt, die anschließend größtenteils unvollständig und in veränderter Position wiedereingebaut wurden. Die Einleitung von Kräften in das Mauerwerk erfolgte nach dem Wiedereinbau nicht mehr gleichmäßig. Die Folgen waren starke und tiefe Risse im Mauerwerk der westlichen Turmmauer. Abschließend wurden auch im Turm, so wie bereits vorher im Kirchenschiffdach, Zerfall aufgrund biologischer Ursachen festgestellt. Das Mauerwerk wurde innen und außen ausgebessert.

Mit einem Festgottesdienst am Sonntag, dem 24.06.2007 wurde die Fertigstellung der Sanierung gefeiert.